茶山 丁若鏞 詩碑 - 望龍門山 용문산을 바라보며

컨텐츠 정보

- 0댓글

-

본문

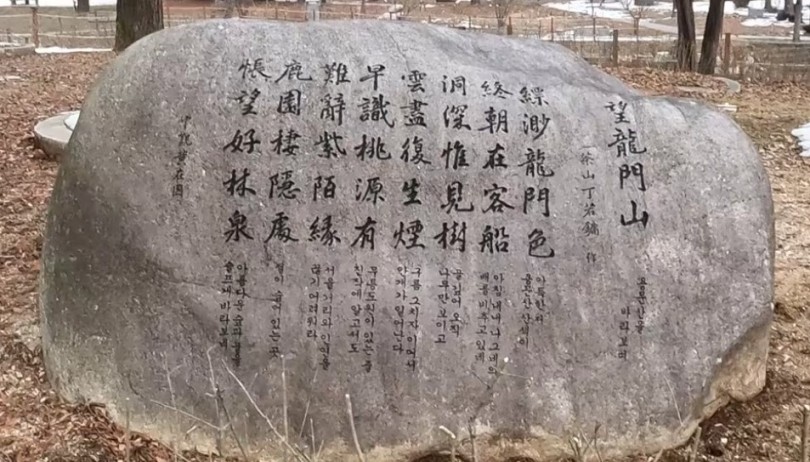

望龍門山 용문산을 바라보며

茶山 丁若鏞

2025년 4월 18일 길일을 택해 한국1800축복가정회 天苑宮天勝支會 회원들 46명이 春期 野遊會로 경기도 용문산 용문사를 탐방하는 기회를 가졌습니다.

특별한 것은 어느 사찰과 달리 용문사에 관하여 詩句를 남긴 선현들의 시비가 다수 있었습니다. 이는 아름다운 龍門山寺의 풍경을 感興 하기 위하여 조선조 오백년 역사에 수많은 名賢 名士가 이곳을 찾아 자연의 風致를 讚美하는 시문(詩文)을 남겼습니다. 옛 한시를 해역(解譯)하여 오늘 이곳을 찾는 모든 분들에게 옛 정서(情緖)를 되새기게 하고 오늘의 풍경을 옛 시정(詩情)으로 감동케 하기 위하여 시문(詩文)을 돌에 새기어 세우며 새로운 名所로서 이곳을 찾는 분들의 쉼터가 되고 歷史性을 일깨우게 하였습니다.

詩選은 양평 인물을 우선으로 하였으며, 이에 우리들이 학문적 인식 속에서 기억되는 분들의 작품을 중심으로 그 시비 몇 수를 소개하며 세 번째 華西 李恒老 선생 시비 次龍門 詩에 이어 茶山 丁若鏞 선생의 望龍門山 시비를 소개합니다.

회원님들의 보다 깊은 이해로 도움 되길 바랍니다.

-----------------------------------------------------------

縹渺龍門色 저기 멀리 어렴풋한 용문산의 그 풍광이

終朝在客船 아침 내내 나그네의 배 주변에 머물렀네

洞深惟見樹 골이 깊어 그저 오직 보이는 건 수목인데

雲盡復生煙 구름들이 걷히더니 다시 안개 피어나네

早識桃源有 내 일찌기 무릉도원 여기 있음을 알았지만

難辭紫陌緣 속세와의 인연들을 저버리기는 어려웠지

鹿園棲隱處 숨은 듯이 깊은 곳에 자리 잡은 절에서

悵望好林泉 아름다운 숲과 물을 하염없이 바라보네

⁕ 시제 “望龍門山 용문산을 바라보며” 내용은 위에 시 마지막 8구 悵望好林泉 아름다운 숲과 물을 하염없이 바라보네“ 와 통한 것 같습니다. (龍門山을 林泉으로)

그리고 ”望“이라는 글자가 의미하는 것처럼 직접 용문산 현장에서 작시한 것이 아니고 다산선생이 35세때 1796년(정조 20) 4월 충주河澹 의 성묘를 마치고 배로 귀로에 올라, 양강을 거쳐 월계를 지나오다가 용문산을 바라보며 이 시를 지었다. 용문사가 있는 곳을 무릉도원에 견주고, 그곳 임천이 아름답지만 도성 거리를 쉽게 떠나지 못하는 자신의 처지를 안타까워하였다.

경기 남양주시 조안면 능내리 산75-1번지에 있는 다산선생 묘이다. 선생의 생가 與酉堂 뒷산자락에 묘가 있는데 묘비에 淑夫人豐山洪氏 文度公茶山丁若鏞之墓로 보통의 소박한 작은 合葬墓原이다. 전통적으로 紙榜이나 묘는 左考 右妣, 男左女右로 순서하나 비문은 문서의 순으로 다산 선생이 우선이어야 하는데 숙부인이 우선으로 입비 되어있다. 다산의 뜻인지 후예들의 다른 뜻이 있는지는 아직 확인하지 못했다. 나의 蛇足입니다.(文度는 다산의 諡號임) |

-----------------------------------------------------

※ 茶山 丁若鏞先生은 정약용은 1762년(영조 38) 마현(현재 남양주시 조안면 능내리)에서 5남 3녀 가운데 넷째 아들로 태어났다. 아버지는 진주목사를 지낸 정재원丁載遠(1730~1792)으로 押海丁氏이고, 어머니는 해남 윤씨海南尹氏(1728~1770)이다.

정약용은 어려서부터 영리하고 공부를 잘했다고 한다. 7세에 “작은 산이 큰 산을 가리니 멀고 가까움이 달라서라네[小山蔽大山 遠近地不同]”라는 시를 지었는데, 부친인 정재원은 수학과 과학에 재능이 있을 것이라고 칭찬하였다.

정약용은 20세를 전후해 과거 공부에 본격적으로 힘을 기울였으며 22세에 과거에 합격하여 성균관에 들어갔다. 이때 정조 대왕을 만나 총애를 받게 된다. 23세 때 고향 마현에서 배를 타고 서울로 가는 도중 두미협을 지나며 이벽으로부터 서양의 학문과 종교에 관한 이야기를 듣고 큰 감명을 받았다. 정약용은 28세에 드디어 대과(문과)에 합격하여 벼슬 길에 나아갔다.

정약용은 28세 때 벼슬에 나아가 정조가 인재 선발을 위해 세운 규장각에서 교육 및 연구 과정을 밟는 초계문신抄啓文臣으로 발탁되는 등 정조의 총애 속에서 재주와 능력을 발휘한다.

그러나, 그의 재능을 시기하고 미워하는 세력의 정치적 공격이 고조되어 이에 위기의식을 느낀 정약용은 1800년(정조 24) 39세 봄에 처자식을 거느리고 고향 마현으로 돌아왔지만, 정조의 갑작스런 죽음으로 정적들의 공격은 더욱 거세져 갔다.

1801년(순조 1) 천주교 신앙의 전파를 막는다는 명분으로 정적들이 일으킨 신유옥사辛酉獄事 때 정약용은 유배를 가게 된다.

정약용은 유배기간 동안 좌절하지 않고 역경을 기회로 바꾸었다. “이제야 참다운 공부를 할 수 있는 시간을 얻었구나!”라고 하면서 학문과 저술 활동에 열중했다.

정약용은 유배 초기에 4書 6經에 대한 연구에 매진하였고 1818년 解配(귀양생활에서 풀려남) 되기 전 마지막 기간에는 경세학經世學 연구에 몰두하여 《經世遺表》·《牧民心書》를 저술하고 해배 되어 돌아온 다음 해 《欽欽新書》를 완성하였다.

정약용은 학문 이외에 문학적 성과도 매우 뛰어났다. 수많은 서정시 및 사회시를 지어 19세기 초반 조선의 풍속과 세태를 읊으며, 압제와 핍박에 시달리던 농어민의 참상을 눈물어린 시어로 대변해 주었다.

18년의 유배 생활을 마치고 고향에 돌아온 정약용은 평생 지은 저술을 계속해서 수정 보완하는 한편, 소론계의 석천石泉 신작申綽, 노론계의 대산臺山 김매순金邁淳, 연천淵泉 홍석주洪奭周, 추사秋史 김정희金正喜 등과 같은 당대 석학들과 학문 교류를 통해 19세기 학술사의 큰 업적을 남겼다.

정약용은 자신의 회갑 때, 자신의 삶을 정리하는〈자찬묘지명自撰墓誌銘〉을 썼는데, 여기서 자신의 호를 사암俟菴이라 했다. 이는 “백세 이후 성인을 기다려도 미혹됨이 없다[百世以俟 聖人而不惑]”에서 따온 이름이다. 정약용 선생의 학문적 자부심이자, 훗날에 대한 기다림과 기대로 해석되기도 한다.

2025년 4월 25일

최종만 정리

관련자료

-

이전

-

다음